L’Histoire « des Moulins de Villaine »

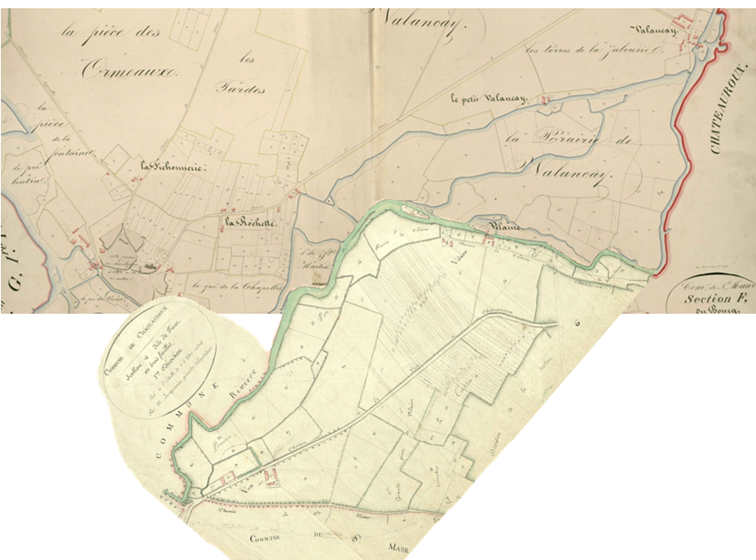

La rivière Indre, qui traverse la commune de Saint-Maur sur dix kilomètres, fait son entrée à Saint-Maur au Petit Valençay et se partage en trois bras. Le premier « La Vilaine », qui sort fréquemment de son lit, a été creusé afin d’alimenter les moulins qui étaient nombreux jadis (moulins de Von, du Petit Valençay, de La Jalousie…). Le second bras est « La Jauge », dont le cours naturel a été dévié au déversoir afin de réguler son débit. Le bras le plus large est paisible, la rivière Indre, aux berges jalonnées d’aulnes, saules et peupliers qui apportent un charme très particulier à ces paysages.

Ce toponyme “Villaine” provient du latin « villana » et évoque une ferme, une tenure de paysan, une terre non noble tenue par un vilain, un paysan libre. Villaine a aussi donné son nom à un moulin.

Vilaine, au fil du temps, est écrit avec 1 ou 2 l et avec ou sans s.

La présence gallo-romaine de la vallée de l’Indre entre Châteauroux et Niherne est avérée, avec des fanums, des sanctuaires et des villas retrouvées autour des nombreuses fontaines longeant la rivière : de Fonts en amont du Moulin, jusqu’à Parçay en aval, en passant par le petit Colombier et le Colombier.

Première mention de « Villaines molendina » en 1252

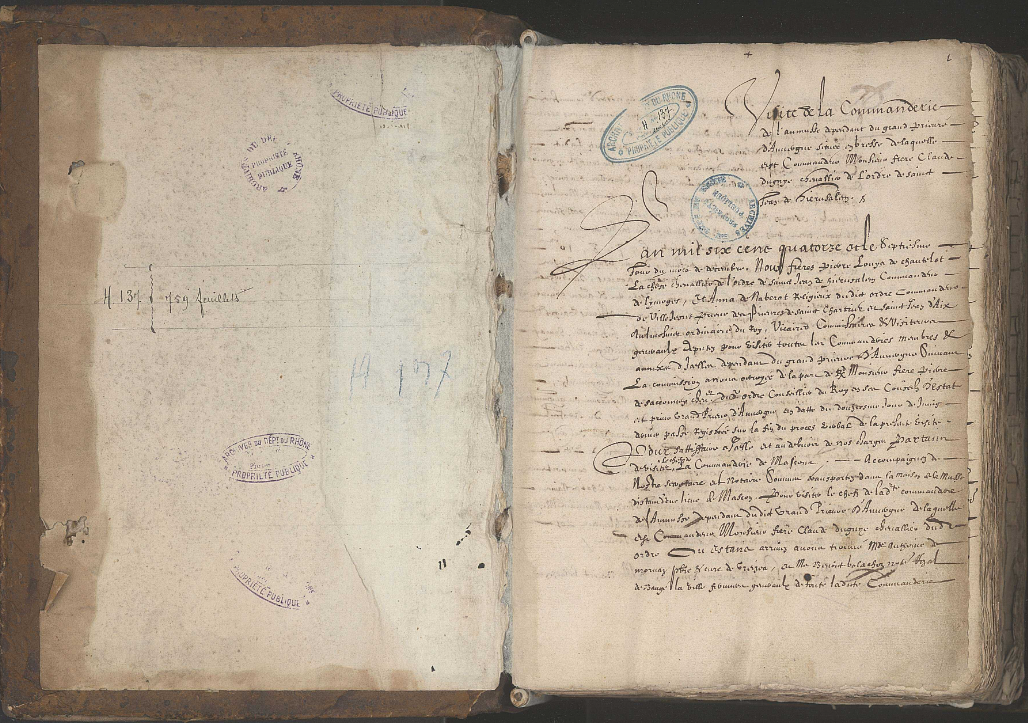

Les Archives départementales du Rhône disposent des archives de l’Ordre de Malte, de la Langue d’Auvergne. Dans ces archives nous retrouvons la commanderie du Temple de Châteauroux, membre dépendant de la commanderie de l’Ormeteau.

Le 10ème parchemin de la même liasse est l’ « Accensement par Charles de Bigny, écuyer, procureur d’Amanyou de Bigny, son frère, commandeur de L’Ormeteau, à Étienne Gournay, paroissien de Saint-Mor, pour 20 setiers de froment et 20 setiers de seigle, des moulins de Villaines, sur l’Indre, paroisse de Saint-Mor, appartenant au commandeur à cause de la maison du Temple de Châteauroux, d’un arpent de pré sis « aux Aurillages » d’une pièce de pré appelée « l’isle de Villaines », des vergers devant et derrière les moulins ». Ce parchemin est daté du 5 décembre 1490.

Dans le registre « Inventeyre des tiltres de la commanderie de Lormeteau faict en l’an 1615 » (liasse 48H 137, folio 447) il est noté : « Ung autre moulin proche dudit Chasteauroux appellé le Moulin de Villene ».

Essai de datation du bâtiment principal du Moulin de Vilaine

par Nicolas Huron, historien

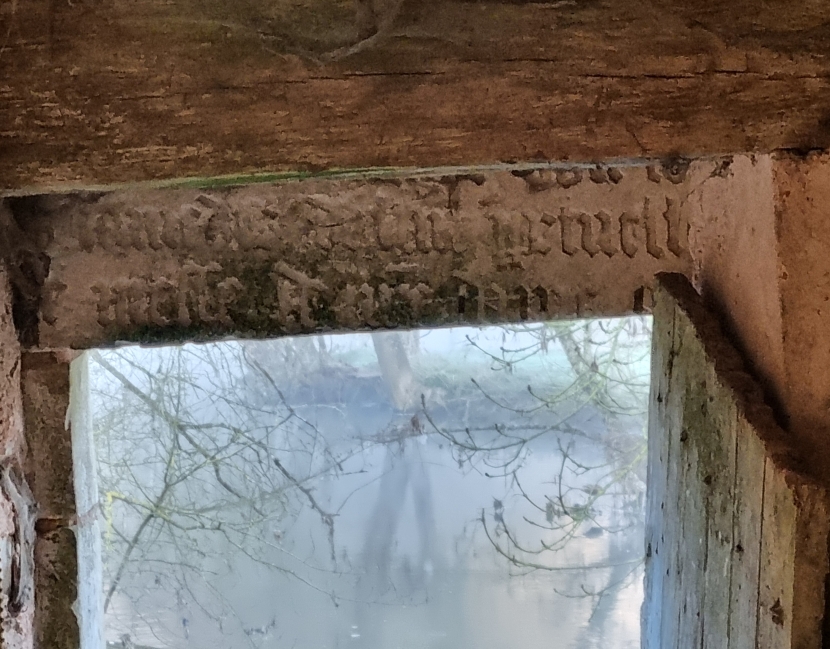

Pierre de réemploi scellée à l’envers

première ligne sciée et illisible

seconde ligne : …EQS UNE ABSOLUSION NI

troisième ligne : UR MESSIRE M(A)RTIN GU (la barre au-dessus est une abréviation)

première ligne sciée et illisible

seconde ligne :(les) SAMEDIS DE LAN PERPETUELLEMENT

troisième ligne : unE MESSE DE N(OST)RE (abrégée par la barre au-dessus) DAME

Lisons Nicolas Huron, historien, à propos de ces pierres de réemploi :

Ces pierres de réemploi sont écrites en vieux français, en écriture dite « gothique », gravées après la fin du XIIIe siècle.

Il s’agit d’une pierre indiquant et commémorant une obligation, une fondation de messes tous les samedis perpétuellement à Notre Dame, la Vierge Marie, au sein d’un établissement ecclésiastique. Il s’agirait d’une pierre sans doute tirée de l’abbaye de Déols sécularisée entre 1622 et 1629, sécularisation validée par le pape et mise en œuvre en 1629, au profit du Prince de Condé. L’abbaye fut alors murée et transformée en carrière de pierres de taille. Ces mesures ont été prises face à la difficulté de l’entretien d’un tel établissement grandiose et pour attribuer des revenus fonciers aux hommes de guerre du Roi de France pour lutter contre les Protestants qui avaient complètement pillé et ravagé la région, dont ladite abbaye, brûlée et ruinée en 1567 et 1569.

Première hypothèse de datation du réemploi et du bâtiment :

Le bâtiment du moulin semble pouvoir dater de la première moitié du XVIIe siècle ou de son milieu ; avec pour indices de datation récoltés :

. les grands évènements historiques malheureux, dont la Grande Famine de 1693-1694, et la première guerre mondialisée au XVIIIe siècle ;

. les baux de gestion du fond de la Commanderie de l’Ormeteau qui indique que le moulin avait à être remis en état au XVIIIe siècle ;

. le bâtiment semble à la vue de l’arc extérieur de style Louis XIII (1610-1643) ou peu postérieur.

Ces pierres pourraient provenir de l’abbaye de Déols, sécularisée en même temps que l’abbaye de Saint-Gildas, entre 1622 et 1629, au profit du Prince de Condé. Elles font penser au miracle de 1187 de Notre Dame de Déols, abbaye dont le nom est aussi Notre-Dame de Bourg-Dieu, Bourdieu. Le miracle appelle à un arrêt des hostilités entre les Français, le royaume des Francs devenant à l’époque royaume de France avec Philippe Auguste, et les Anglais, pilleurs.

La pierre gravée de la fondation en deux morceaux, devenus des linteaux de fenêtres du moulin de Vilaine, est donc liée, d’une manière ou d’une autre, localement à la Chapelle Notre-Dame-des-Miracles de l’ancienne abbaye de Déols, et à la guerre franco-anglaise de la Guerre de Cent Ans, autant, par son arrachage et son réemploi, qu’aux Guerres de Religion. Elle doit être prise comme un document authentique de ces guerres, autant pour la fondation que pour sa destruction. On ne peut pas déduire pour l’instant qu’elle se trouvait à l’intérieur de ladite chapelle.

Seconde hypothèse de datation du réemploi et du bâtiment concerné :

L’abbaye de Déols étant démolie, la chapelle Notre-Dame-des-Miracles restera en exercice jusqu’à la Terreur révolutionnaire en 1792 et le bâtiment disparaîtra définitivement en 1833. Le moulin peut donc avoir été reconstruit totalement dans la première moitié du XIXe siècle, profitant des nationalisations révolutionnaires et des démolitions associées.

CHASTEAVROVX 1612, Duviert, Joachim (1580?-1648). Dessin plume et encre brune

Présence d’une inscription en partie inférieure : « LE BOVRGDIEV » et « CHASTEAUROUX » en second plan.

![CHASTEAVROVX_1612___[dessin]___[...]Duviert_Joachim_btv1b53283875f](https://moulindevilaine.fr/wp-content/uploads/2025/03/CHASTEAVROVX_1612___dessin___.Duviert_Joachim_btv1b53283875f.jpeg)

Au Moyen-Age, le moulin de Villaine avait deux roues, l’une à drap (à foulon) et l’autre à blé. Les deux roues furent converties pour broyer le blé avant 1762.

Aux archives départementales de l’Indre, nous trouvons l’inventaire du baillage de Châteauroux et les fonds de la commanderie de l’Ormeteau, terriers et lièves.

Le 19 juillet 1762, est consigné en procédure civile, un « procès entre Louis-Alexandre Savary de Lancosme, commandeur de L’Ormeteau, et Antoine Gadier, meunier du moulin de Villaine, au sujet de la résiliation du bail de ce moulin dépendant de la commanderie. » Selon le registre paroissial conservé aux archives, Antoine Gadier, meunier, est décédé le 3 novembre 1762 à Saint-Maur à l’âge de 42 ans. Il était marié en secondes noces à Marie Brulet. Il a été inhumé dans le cimetière de la paroisse de Saint-Maur le 4 novembre en présence de Pierre Charni, meunier et Silvain Lecomte, laboureur.

Et le 17 décembre 1763, est consignée en procédure criminelle, une « Procédure à la requête du procureur du Roi contre Charles Desmolles, laboureur à Notz-sur-Fonds, et Jean Brûlé, dit Gervillon, meunier du moulin de Villaine, accusés du meurtre de Jean Charoy, meunier du moulin de Vouysse. »

Entre 1762-1765 un bail emphytéotique pour 27 ans est conclu au profit d’Antoine Lablanche, demeurant à la métairie de la Bourie, paroisse Saint-Martin de Châteauroux, “par le fondé de procuration d’illustre seigneur frère Louis-Alexandre Savary de Lancosme, commandeur des commanderies de l’Ormeteau et du Temple de Châteauroux” de divers domaine, dont le “moulin de Vilaines dépendant de la commanderie du Temple de Châteauroux, situé paroisse de Saint-Maur et consistant en deux roues de moulin, dont l’une anciennement à drap, et maintenant toutes deux à blé”.

Au milieu du XVIIIème siècle, les registres décrivent précisément les installations des moulins et évoquent les grosses réparations que le nouveau meunier devra y effectuer.

Entre 1757 et 1789 un bail emphytéotique pour 27 ans en conclu “par haut et puissant seigneur Louis-François Vincent de Poix, chevalier de l’ordre royal et militaire de Saint-Louis, ancien lieutenant-colonel d’infanterie, seigneur de Marécreux, SaintLactencin et autres lieux, demeurant en son château de Marécreux, paroisse dudit SaintLactencin, et logé pendant son séjour à Châteauroux à l’hôtel de la Promenade sis place neuve de cette dite ville, paroisse de Saint-Denis, au nom et comme fondé de la procuration de haut et puissant seigneur Louis-Alexandre de Savary de Lancosme, bailli grand’croix de l’ordre de Malte, bailli de la langue d’Auvergne, commandeur des commanderies de Dole, l’Ormeteau et Temple de Châteauroux, membre en dépendant, et Bourganeuf, demeurant ordinairement en son château de l’Ormeteau, paroisse de Saint-Jean dudit lieu” au profit de “Jean Vollant, marchand, et Marie Lablanche sa femme, demeurant à Châteauroux, paroisse de Saint-Martin”, “des moulins de Vilaines, situés paroisse de Saint-Maur, consistant en deux roues à blé, l’une à blanc et l’autre à bis, bâtiments composés d’un corps où sont établies lesdites roues, chambre du meunier à l’un des bouts, une autre chambre servant de boulangerie à l’autre bout, deux autres bâtiments séparés l’un de l’autre, l’un servant d’écurie et l’autre de grange et cellier, avec ouches et jardins derrière d’une contenance d’environ quatre boisselées, le tout joignant au levant la fausse rivière, au midi, le chemin de Not-sur-Fond à Saint-Maur, au couchant la terre dépendant du bénéfice du Crucifix fondé en l’église de Saint-André, et au nord des prés dépendant de la métairie de Brassioux ; lesdits moulins, avec leurs appartenances et dépendances, affermés moyennant la somme de 500 livres que les preneurs ne payeront pas pendant les trois premières années du bail à cause des grosses et menues réparations qu’ils sont tenus de faire, et sur laquelle somme ils ne payeront que 200 livres pendant les neuf années suivantes pour ladite cause, le payement intégral ne devant être exigé qu’après l’expiration des douze premières années du bail.”

Dans les actes d’état civil, nous apprenons que Marie Lablanche épouse Vollant était la fille d’Antoine Lablanche, le locataire meunier précédent. Elle était la troisième épouse de Jean Vollant. Jean Vollant avait été d’abord marchand, puis drapier, puis meunier. Marie Lablanche est décédée en 1832 à l’âge de 91 ans !

Carte de Cassini :

Le Moulin de Vilaine fut vendu comme bien national pendant la Révolution.

Le cadastre napoléonien, Châteauroux 1825, Saint-Maur 1834

Le moulin de vilaine est situé à cheval entre les communes de Saint-Maur et de Châteauroux, la limite étant au milieu du canal où les roues étaient installées.

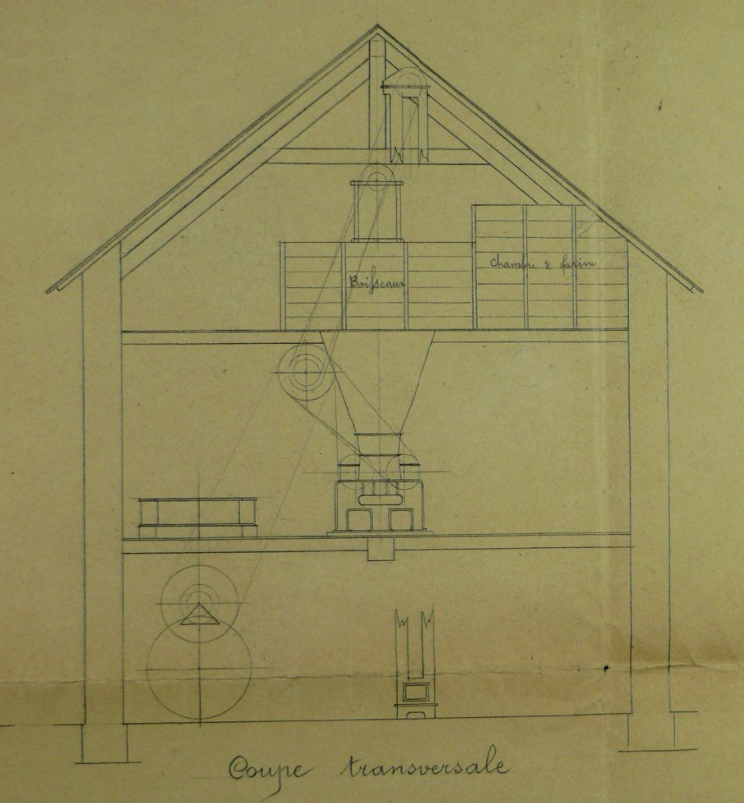

M. Lagaudrière a été meunier au Moulin de Vilaine entre 1897-1905. Il y a fait faire des travaux par les Établissements G. & A Cusson Frères & Cie d’entourage d’une chaudière à vapeur. La chaudière à vapeur permettait de continuer à faire tourner le moulin en cas de manque d’eau ou de crue. La même entreprise a ensuite étudié pour lui en 1900 un projet d’installation d’une roue hydraulique ou d’une turbine.

De 1906-1910, M. Lucien Morin (né le 5 janvier 1879 à Niherne) était le meunier du Moulin de Vilaine. Les Établissements G. & A Cusson Frères & Cie y ont installé un convertisseur. Le convertissage est la dernière étape de la mouture du blé pour le transformer en farine fine.

A priori durant cette époque le moulin appartenait à des boulangers de Châteauroux qui y faisaient moudre le blé par des meuniers locataires.

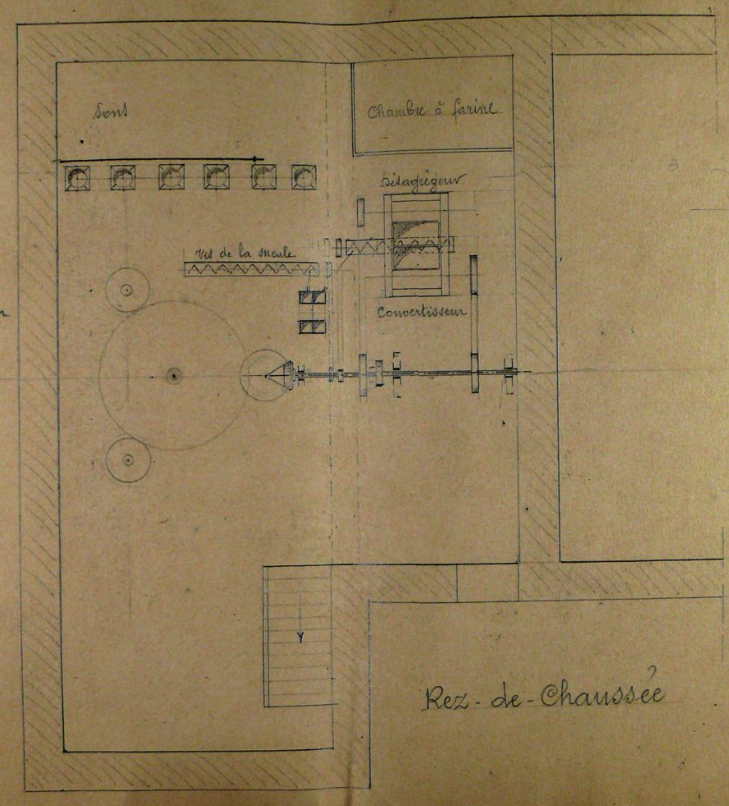

plans d’installation de convertisseur dans un moulin à farine par les Établissements G. & A Cusson Frères & Cie, fonds Cusson, Archives départementales de l’Indre

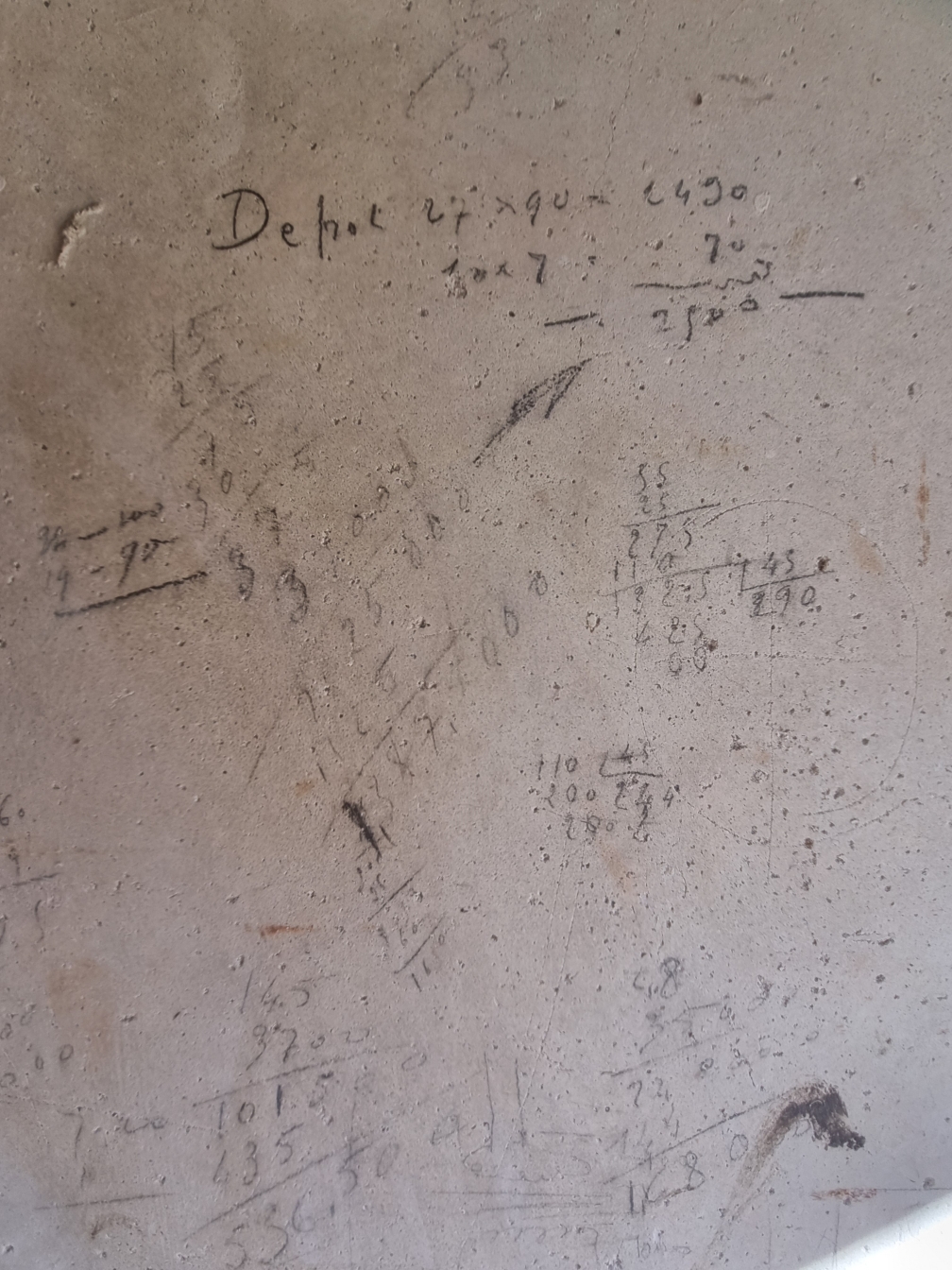

Photographie d’écritures et de calculs sur le mur intérieur du moulin

Carte, environs de Châteauroux. Révision de 1892, Service géographique de l’armée (Paris), 1903

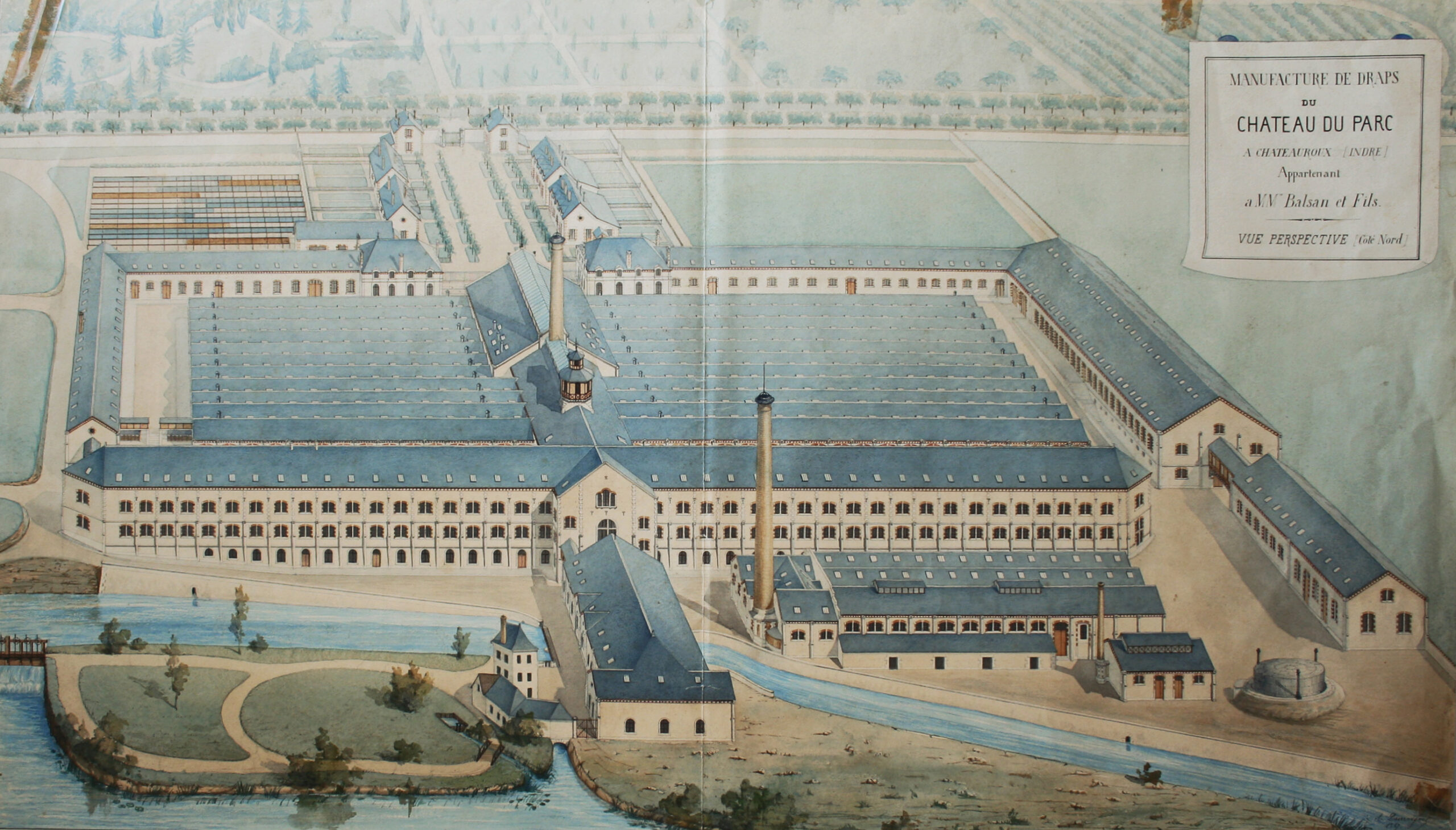

Le 5 Août 1922 la Société des Établissements BALSAN vend « l’ancien Moulin de Villaines » à M. Camille BERAUD-VILLARS, ancien drapier et administrateur de la société de secours mutuel des établissements Balsan à Châteauroux. Le mois précédent, il avait déjà acheté “Valençay” à Saint-Maur. La Société BALSAN restant propriétaire de l’usine de Valencay et de l’Usine du Château du Parc, le niveau de l’eau est crucial, « en cas de crue le propriétaire dudit ancien Moulin de Villaines devra prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’écoulement de l’eau au maximum ». Il est établi une servitude d’écoulement d’eau, le niveau de l’eau ne devra pas dépasser de plus de 50 cm par rapport au niveau habituel (vérifié avec un repère A). Cette servitude les autorise à accéder à la propriété pour vérifier si le niveau de l’eau est bien respecté, à tout moment.

Manufacture du Parc, Société des Etablissements BALSAN, 1862-Nord,

Plan réalisé par Alfred Dauvergne, — Archives départementales de l’Indre, Fi, plans 701972, Domaine public

Trois repères de nivellement général de la France sont placés sur la propriété. Ce réseau d’altimétrie indique pour la niveau adossé au moulin : 137,008 mètres d’altitude. Le « niveau zéro » étant déterminé par le marégraphe de Marseille.

Ces repères de fonte, d’un diamètre de 7 cm, ont été mis en place à la suite des travaux de nivellement général de la France menés par Charles Lallemand à partir de 1884. Le réseau Lallemand, qui a complété un réseau préexistant, a été remis en état par l’IGN à partir de 1962 (Institut national de l’information géographique et forestière).

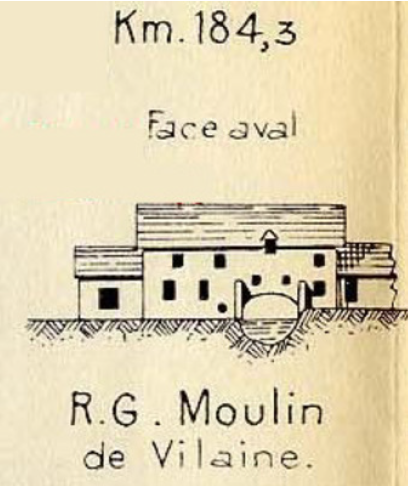

Croquis réalisé lors de la première détermination du repère, fiche IGN

A priori en 1922, le moulin n’était donc plus exploité. Il avait dû être transformé en habitation, en lieu de dépôt, en ferme, puis un point de rendez-vous de chasseurs.

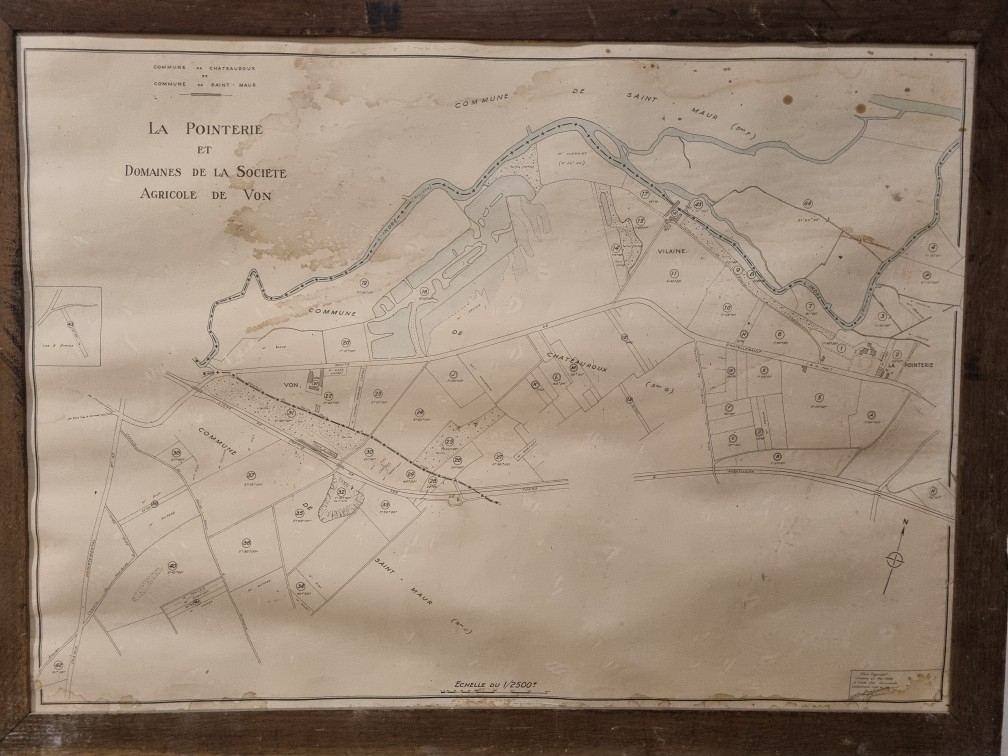

Les parcelles du Moulin ont également été exploitées par la Société agricole de Von, « ferme modèle de Von », qui notamment vendait du lait frais.

Plan figuratif dressé en mai 1959 à l’aide des documents cadastraux mis à jour, collection personnelle.

Photographie aérienne de 1948 – Remonter le temps – IGN

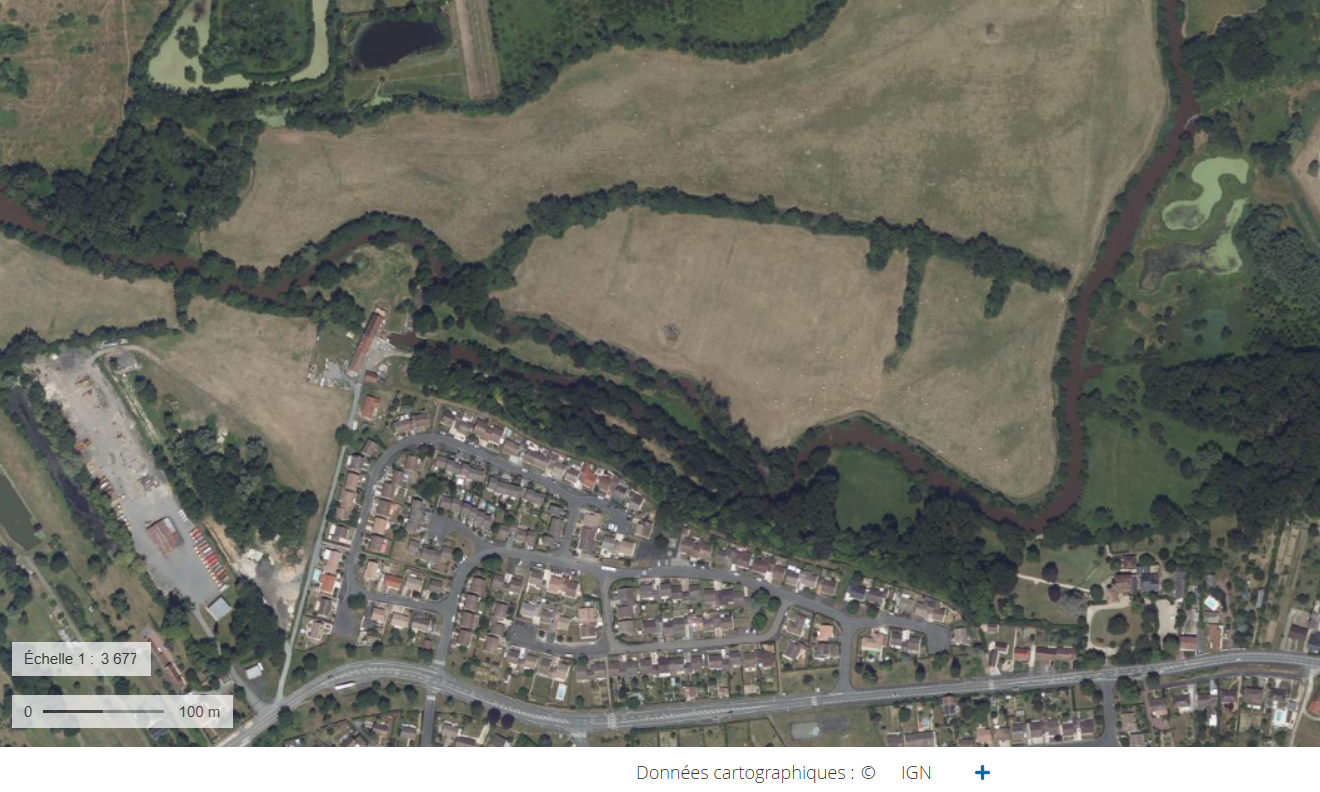

Vue aérienne actuelle – Géoportail

Sources :

. https://www.lanouvellerepublique.fr/indre/commune/saint-maur/la-commune-au-fil-de-l-indre

. Nicolas HURON, Noms de lieux de la commune de Saint-Maur, https://patrimoine-rural.com/Saint-Maur(36)/Saint-Maur-36-Toponymie-2005.pdf patrimoine-rural.com

. Denis JEANSON, dictionnaire toponymie – architecture de la Région Centre – Val de Loire, base de données, http://www.denisjeanson.fr/site_toponymie/lettre_m/lieux_moulin-lieudit/moulin18dvi.html

. Archives départementales du Rhône, liasses 48H137 et 48H2422 https://archives.rhone.fr/ark:/28729/nfb3xcm1pt4s https://archives.rhone.fr/ark:/28729/3skqpb0r2l8c

. Les Templiers et leurs commanderies en Berry et en Bourbonnais, de Pierre DURANTON, 2010

. Saint-Maur : Romantisme et épanouissement, sous la direction de Josette Gauzentes

. Catalogue BNF https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb47405563m

. Archives départementales de l’Indre, liasses 1 B 1-648, 1608-1790, https://www.archives36.fr/vos-recherches/guide-du-chercheur/archives-anciennes-anterieures-a-1790/serie-b-cours-et-juridictions/bailliage-de-chateauroux-1-b

. Archives départementales de l’Indre, liasses H 694, 696, 704 https://www.archives36.fr/vos-recherches/guide-du-chercheur/archives-anciennes-anterieures-a-1790/serie-h-clerge-regulier/ordres-militaires/commanderie-de-lormeteau

. Archives départementales de l’Indre, 63 Fi Fonds Cusson (1886-1958), Répertoire numérique détaillé. Version du 01/08/2017 par Jean-François Berthelot, adjoint du patrimoine sous la direction d’Anne Gérardot Châteauroux 2017. p 13, 63 Fi 24 Moulin de Vilaine, moulin de Vindoux et autres lieux.

. Notes et fiches de la société généalogique du Bas-Berry sur la base des dépouillements d’actes d’état civil et des registres paroissiaux des Archives départementales de l’Indre.

. Camembert muséum 36-Indre

Remerciements spéciaux à :

. Nicolas HURON, historien en milieu rural, chercheur, trouveur, auteur, conférencier…

. François LAMAMY, secrétaire adjoint de la SGBB Société Généalogique du Bas-Berry

. Denis JEANSON, écolier du patrimoine